対立は悪じゃない?看護現場のチームワークについて、本読んで考えた。

公開:2025.08.25

今回は自身の体験から「看護現場のチームワーク」をテーマに、ねうろさんが考えました。

ねうろ

主に急性期病棟やICU、カテ室で勤務してきた看護師。現在は、大学院に進学し、看護管理をテーマとして研究に取り組んでいる。実践家の看護師が元気になれる世の中を目指している。

チームで働くという現実に、誰もが向き合う

看護師として現場に立つと、誰もが“チームで働く”という現実に直面します。師長や先輩、後輩で構成される看護チーム。そして、医師や薬剤師、リハビリ専門職など、患者さんを中心に多くの専門職が連携するケアチーム。私たちは常に、誰かと共に働いています。

近年、医療現場では「多職種連携」の重要性が叫ばれるようになりましたが、連携の難しさは、なにも他職種との間だけの話ではありません。同じ看護師同士なのに、なぜかうまくいかない。経験や価値観の違いから生まれる、すれ違いや摩擦。

「どうして連携がとれないんだろう?」と、私自身も悩んだ経験があります。

今回は、過去の忘れられない経験と、その出来事の意味を後から教えてくれた一冊の本について、ご紹介したいと思います。

「患者さんのため」だからこそ起きた、意見の衝突

私がICUで勤務していた頃の話です。ICUには、大きな手術を終えたばかりの患者さんや、人工呼吸器やECMOなどの生命維持装置を使用した重篤な患者さんが入院されます。私のいた部署では、毎朝チームで看護方針についてカンファレンスを行いますが、まさにその場で、看護師同士のコンフリクト(意見の衝突)が頻繁に起きていました。

例えば、ある日のこと。看護師Aは、担当するBさんの看護について「術後間もなく、まだ離床は危険です。まずはベッド上で安静を保ち、状態の安定を優先すべきだ」と考えました。しかし、ペアを組む看護師Cは「過度な安静はかえって回復を遅らせます。1日でも早く病棟へ移れるよう、今日からでもリハビリを積極的に進めるべきだ」と真っ向から主張したのです。

今思えば、「安全」を重んじる視点と、「早期回復」を目指す視点、どちらもICU看護において欠かせない大切な考え方です。しかしその場ではお互いの意見が鋭く食い違い、カンファレンスは停滞。AさんもCさんも、次第に「自分の看護が否定された」と感じ、険悪なムードになってしまいました。

なぜあの言葉でチームは変われたのか?

この対立が、「個人の好き嫌い」という感情のもつれに発展しかねない。そんな空気が流れたとき、チームを見ていた尊敬する師長さんが、私たちにこう声をかけました。

「Aさんは、Cさんの人格を否定しているわけじゃないよね。二人とも、Bさんのことを一番に考えているからこそ、意見がぶつかっているんだと思う。そこは履き違えないようにしようね。」

師長さんの一言で、私たちはハッとしました。これは仕事上の意見の対立であり、個人的な感情のもつれではない。そう気づけたことで冷静さを取り戻し、再び前向きに議論を始めることができたのです。

この出来事は、私の心に深く残りました。あのとき、なぜ師長さんの一言で、場の空気は変わり、私たちは前向きになれたのだろうか――。

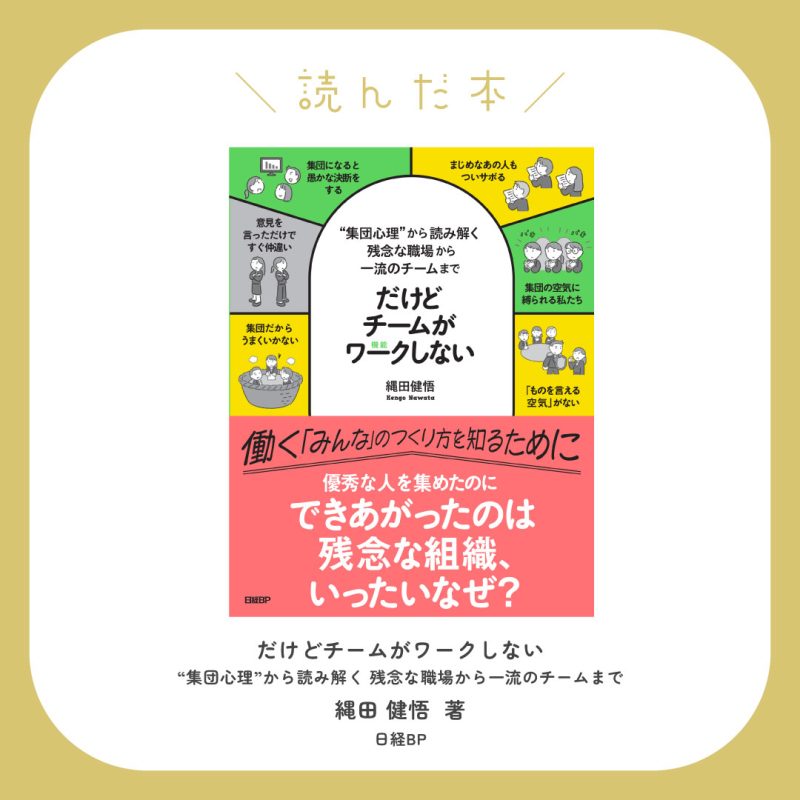

そのヒントをくれたのが、『だけどチームがワークしない “集団心理”から読み解く 残念な職場から一流のチームまで』という一冊でした。

「だけどチームがワークしない ――“集団心理”から読み解く 残念な職場から一流のチームまで」縄田 健悟 著(日経BP)

「課題」と「感情」を切り分ける、という視点

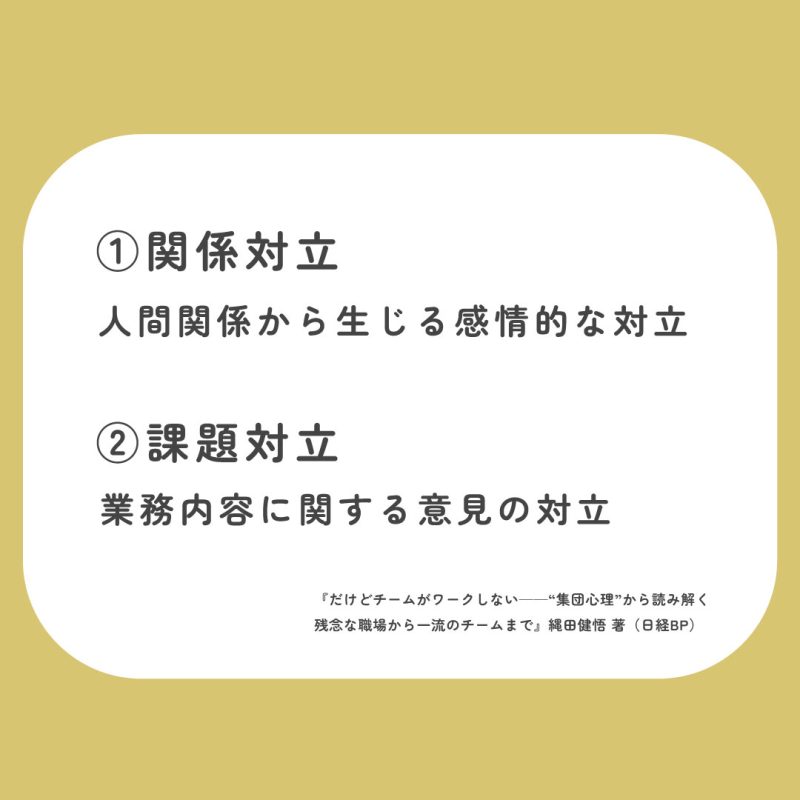

本書では、職場で生じる対立を①関係対立(人間関係から生じる感情的な対立)と②課題対立(業務内容に関する意見の対立)の二つに分類しています(p194)。

AさんとCさんのケースは、まさしく「課題対立」でした。しかし、お互いが「否定された」と感じたことで、「関係対立」に発展しかけていたのです。

あの師長さんの言葉は、本書で紹介されている「課題対立と関係対立を切り分ける」というアプローチそのものでした(p200)。

師長は、私たちの対立が「患者さんのためを思う健全な意見のぶつかり合い(課題対立)」であることを明確にし、個人的な感情のもつれ(関係対立)ではないと示してくれたのです。本を通してこのことを知ったとき、師長の対応の的確さに改めて感銘を受けました。

議論のあとは「ノーサイド」。信頼がチームを強くする

ラグビーには「ノーサイド」という言葉があります。試合が終われば敵味方の区別はなくなり、お互いの健闘を称え合う精神です。師長さんの一言は、私たちのチームに「議論が終わればノーサイド。遺恨は残さず、また同じ目標に向かおう」という文化を根付かせてくれました。

本書には、「議論や指摘ができる職場になるには信頼が必要」と書かれています(p202)。建設的な「課題対立」は、チームの成長に不可欠です。しかし、それを安心して行うためには、「この人になら何を言っても大丈夫」という、お互いへの信頼、つまり心理的安全性がなければなりません。今振り返ると、あの師長さんは、日頃から私たち一人ひとりと向き合い、チームの信頼関係を高めることを常に意識していたのだと思います。

もし、あなたが今、職場のチームワークに悩んでいるなら、目の前で起きている対立が「関係対立」なのか、それとも「課題対立」なのか、一度立ち止まって考えてみてはいかがでしょうか。

この記事が、あなたの職場の「チームがワークしない」を解決する一助となれば幸いです。

▼紹介した本

「だけどチームがワークしない ――“集団心理”から読み解く 残念な職場から一流のチームまで」

縄田 健悟 【著】(日経BP)

編集:白石弓夏

Nurse Life Mix 編集部です。「ライフスタイル」「キャリア」「ファッション」「勉強」「豆知識」など、ナースの人生をとりまくさまざまなトピックスをミックスさせて、今と未来がもっと楽しくなる情報を発信します。